विद्युत कक्षा 10 भौतिकी

भूमिका

विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। विद्युत् किस प्रकार निर्मित होती हैं? किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है? वह कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। इस अध्याय में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा होगी।

चालक तथा कुचालक

(1) चालक ⇒

- चालक प्रकृति में उपस्थित ऐसे पदार्थ होते है जिनमे विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते है, अर्थात चालक वे पदार्थ है जिनमें आवेश प्रवाह आसानी से हो सकता है।

मानव शरीर भी एक चालक है तथा सबसे अच्छा चालक चाँदी है, परन्तु यह महंगी होने के कारण उपयोग में नहीं लायी जाती। अन्य उदाहरण- लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पारा, नमक का विलयन, अम्ल एवं क्षार आदि।

(2) विद्युत रोधी (कुचालक) ⇒

- प्रकृति में पाये जाने वाले वे पदार्थ जिनमे आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, अर्थात इन पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है उन्हें विद्युतरोधी या कुचालक या अचालक पदार्थ कहते है।

अन्य उदाहरण- काँच, प्लास्टिक, रबड़, सूखी लकड़ी इत्यादि विद्युतरोधी पदार्थ के उदाहरण है।

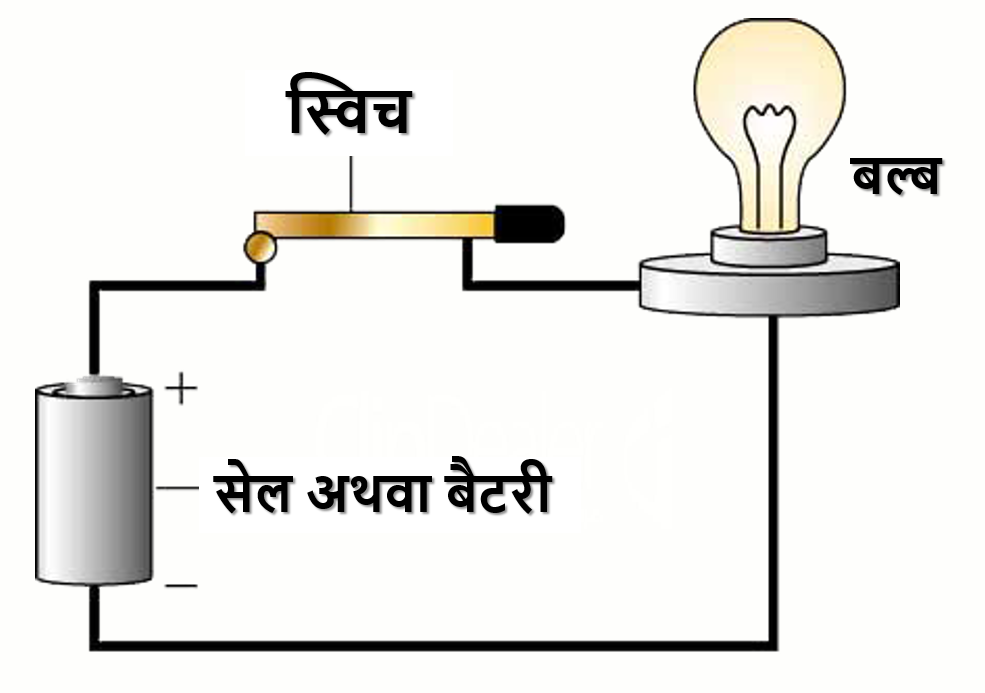

विद्युत धारा और परिपथ

किसी टॉर्च में बल्ब को दीप्ति के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा सेल अथवा बैटरी के द्वारा प्रदान होता हैं। तथा टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच (कुँजी) को 'ऑन' करते हैं। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब, यदि परिपथ कहीं से टूट जाए (अथवा टॉर्च के स्विच को 'ऑफ' कर दें) तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्ति नहीं करता। नीचे दिए गये चित्र में टार्च के परिपथ को दर्शाया गया है -

- विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है।

- विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।

I=Qt

उदाहरण 1

किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5A विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए।

हमें दिया गया है, I=0.5A;t=10min=600s

समीकरण Q=It से,

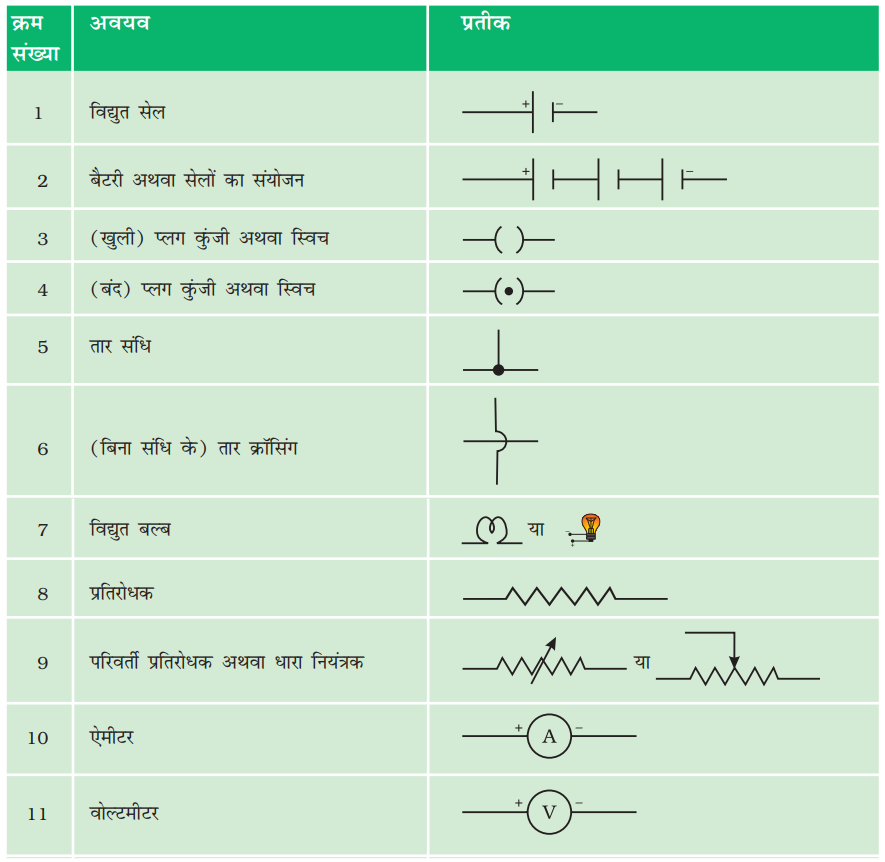

विद्युत परिपथ आरेख

कोई विद्युत परिपथ एक सेल (अथवा एक बैटरी), एक प्लग कुंजी, वैद्युत अवयव (अथवा अवयवों) तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथों का प्रायः ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ वैद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं-

विद्युत विभव तथा विभवान्तर

विद्युत विभव :-

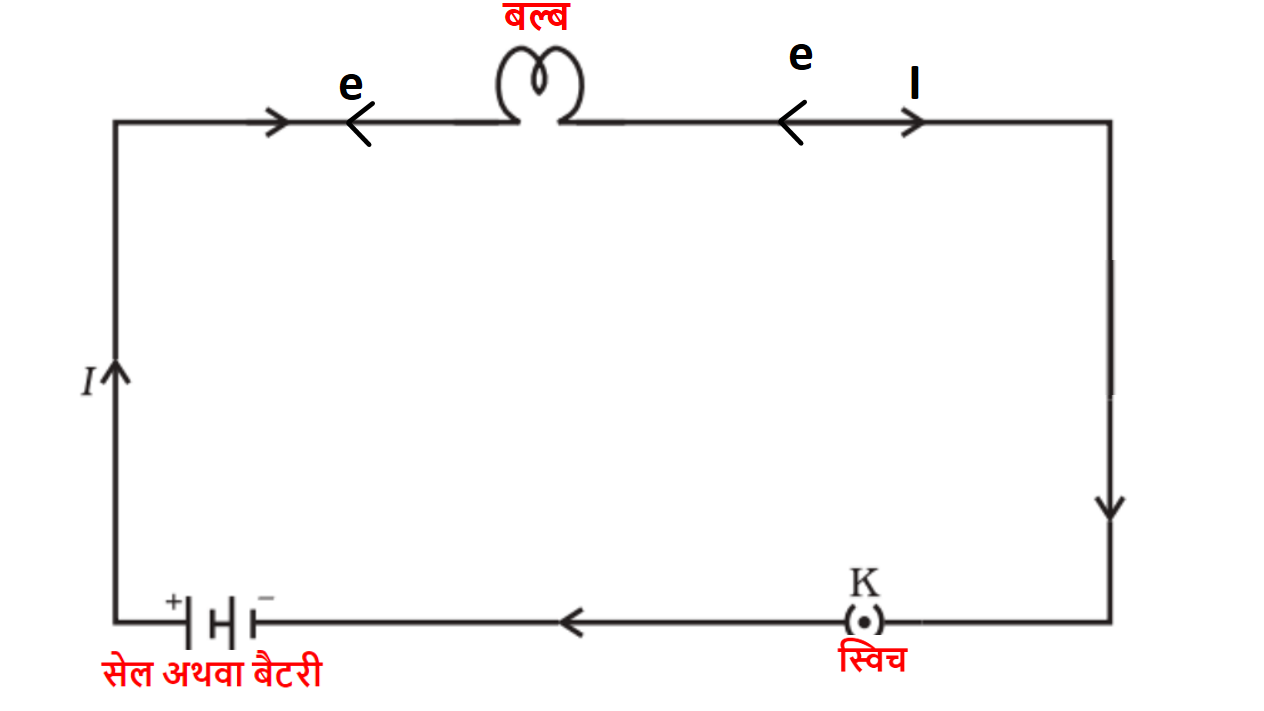

परिपथ में विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह से होता है अर्थात जब परिपथ में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है तभी विद्युत धारा उत्पन्न होती है तथा आवेशो का प्रवाह बैटरी या सेल के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है जिससे धारा का प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। जब आवेश बैटरी के एक सिरे से दुसरे सिरे तक जाता है तो बैटरी को आवेश प्रवाहित कराने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता होगा जिसकी वजह से आवेश परिपथ में प्रवाहित होता है।

- चित्रानुसार माना q आवेश को विद्युत परिपथ में एक चक्कर लगाने में यदि t समय लगता है तथा W कार्य करना पड़ता है तो विभव V होगा-

V=Wq

- किसी आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में बैटरी या सेल द्वारा किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को उस परिपथ का विद्युत विभव कहते है।

V=WIt

विभवान्तर :-

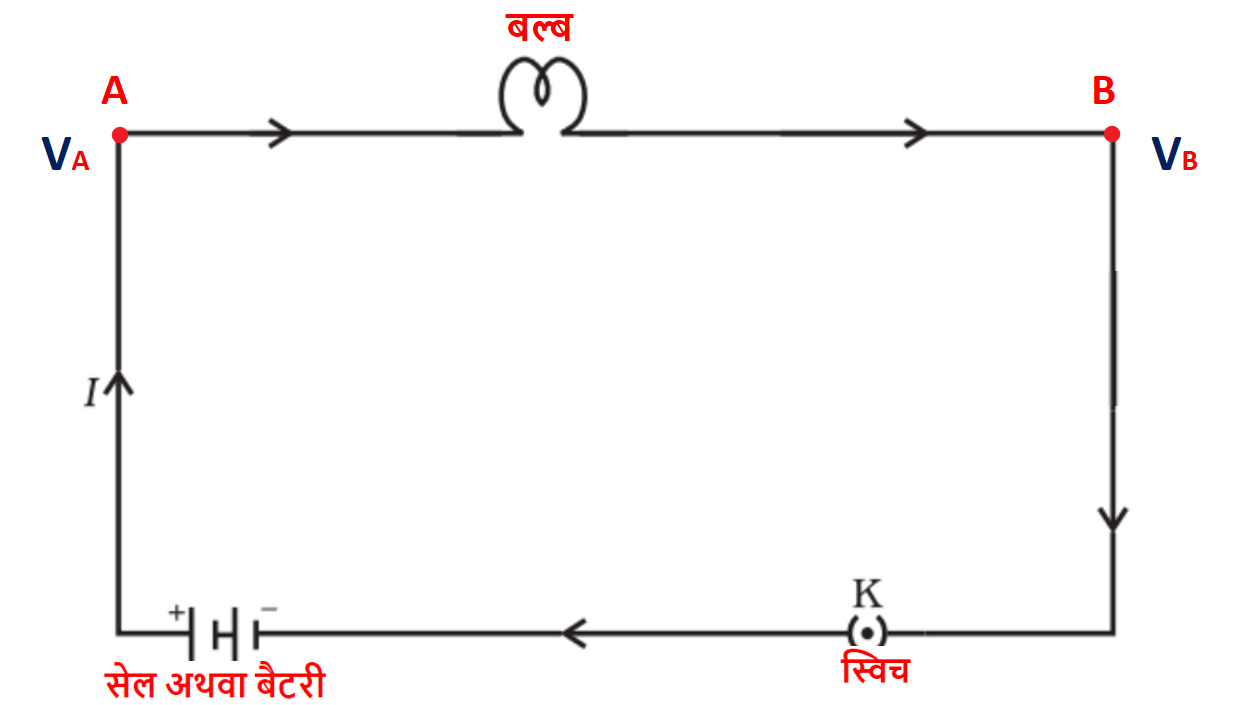

विभवान्तर का शाब्दिक अर्थ होता है विभव में अंतर। अर्थात- किसी परिपथ के दो बिन्दुओं के बीच विभव के अंतर को विभवान्तर कहते है।

- चित्रानुसार माना दिए गए परिपथ में A बिंदु पर विभव का मान VA है तथा बिंदु B पर विभव का मान VB है तब बिंदु A तथा B बिंदु के बीच विभवान्तर होगा-

VA−VB=Wq

- विभावांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते है।

- बैटरी या सेल के धनात्मक सिरे का विभव ऋणात्मक सिरे के विभव से सदैव ज्यादा होता है।

- विद्युत धारा सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है।

उदाहरण 2

12V विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है?

विभवांतर V(= 12 वोल्ट) के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश का परिमाण Q(= 2 कूलॉम) है। इस प्रकार आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है :

ओम का नियम

ओम के नियमानुसार-

- यदि किसी चालक (तार) के भौतिक अवस्था (जैसे ताप, दाब, आयतन आदि) को परिवर्तित न किया जाये तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवान्तर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है।

V∝I

समानुपाती चिन्ह हटाने पर-V=IR

प्रतिरोध :-

एक चालक का प्रतिरोध चालक द्वारा आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। जब चालक के सिरों पर विभवान्तर आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रान त्वरित होते है तथा धनायनों से टक्कर करते है। इस प्रकार उनकी गति का विरोध होता है। इस प्रकार यह आयनों द्वारा उत्पन्न की गयी रुकावट है जो चालक का प्रतिरोध कहलाती है।- प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके द्वारा वह इसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है।

उदाहरण 3

यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200Ω है तो यह बल्ब 220V स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा?

(b) यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100Ω है तो यह विद्युत हीटर 220V स्रोत से कितनी धारा लेगा?

(a) हमें दिया गया है,

समीकरण I=VR से विद्युत धारा

(b) हमें दिया गया है,

समीकरण I=VR से विद्युत धारा

220V के समान विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धाराएँ भिन्न भिन्न है। क्युकी दोनों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न है।

उदाहरण 4

जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4A विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60V है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120V तक बढ़ा दिया जाएगा?

हमें दिया गया है,

विभवांतर V=60V, विद्युत धारा I=4A

ओम के नियम के अनुसार,

जब विभवांतर बढ़ाकर 120V किया जाता है, तब

विद्युत धारा I=VR=120V15Ω=8A

अर्थात, तब विद्युत हीटर से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 8A हो जाता है।

प्रतिरोधकता

- किसी धातु के एकसमान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई (l) के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल (A) के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

R∝l .....(1)

तथाR∝1A ......(2)

समीकरणों (1) तथा (2) को संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है -R∝lA

अथवाR=ρlA

याρ=RAl

- यहाँ ρ (रो) आनुपातिक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं।

- प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।

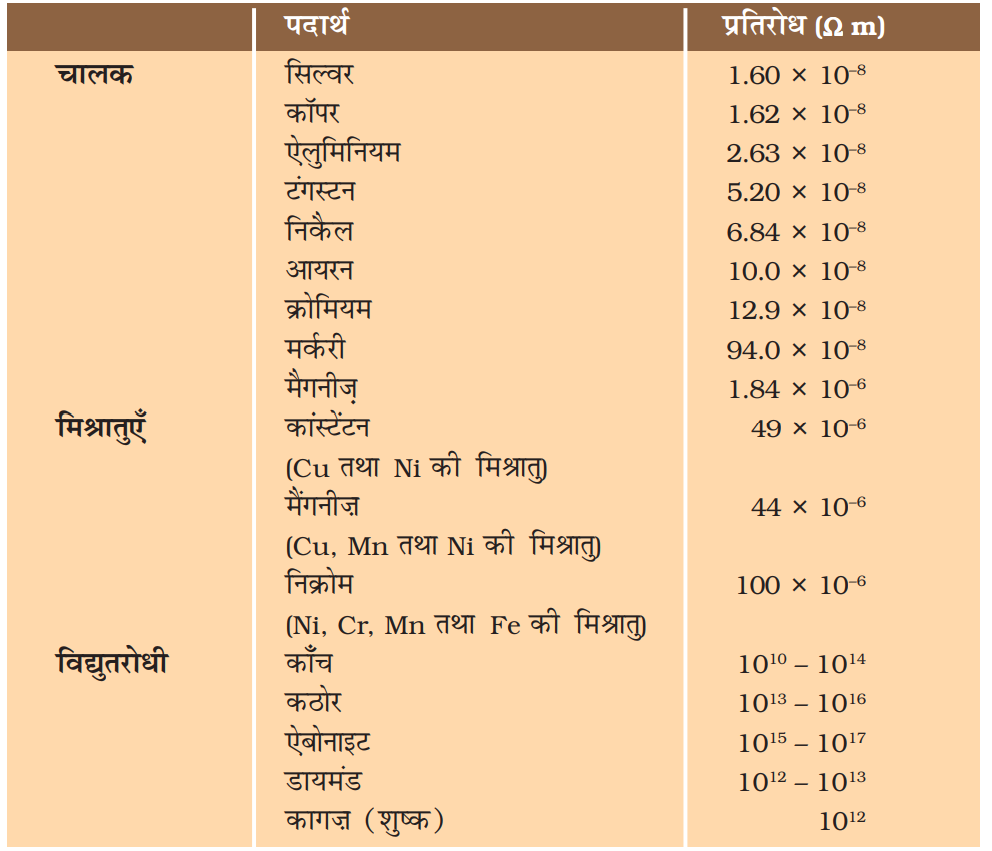

कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोधकता :-

प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक

प्रतिरोध का सूत्र-

R=ρlA

अर्थात प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है-- यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात प्रतिरोधकता (ρ) पर।

R∝ρ

स्पष्ट है कि जिस पदार्थ कि प्रतिरोधकता अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी अपेक्षाकृत अधिक होगा। - यह पदार्थ के लम्बाई पर निर्भर करता है। अर्थात

R∝l किसी चालक के लम्बाई बढ़ाने के अनुसार उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। - यह पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात

R∝1A किसी चालक के अनुप्रस्थ परिक्षेद के क्षेत्रफल बढ़ाने के अनुसार उसका प्रतिरोध भी घटता है।

उदाहरण 5

किसी धातु के 1m लंबे तार का 20∘C पर वैद्युत प्रतिरोध 26Ω है। यदि तार का व्यास 0.3mm है, तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? सारणी का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए।

हल हमें दिया गया है,

तार का प्रतिरोध R=26Ω,

व्यास d=0.3mm=3×10−4m

तार की लंबाई l=1m

अत:, दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता

मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है

इस प्रकार दिए गए तार की धातु की 20∘C पर वैद्युत प्रतिरोधकता 1.84×10−6Ωm है।

सारणी में हम देखते हैं कि मैंगनीज़ की वैद्युत प्रतिरोधकता का मान यही है।

उदाहरण 6

दिए गए पदार्थ के किसी l लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4Ω है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई l2 तथा मोटाई 2A है?

प्रथम तार के लिए

द्वितीय तार के लिए

अतः तार का नया प्रतिरोध 1Ω है।

प्रतिरोधों का संयोजन

सामान्तया: प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है

- श्रेणी क्रम संयोजन

- समान्तर क्रम संयोजन

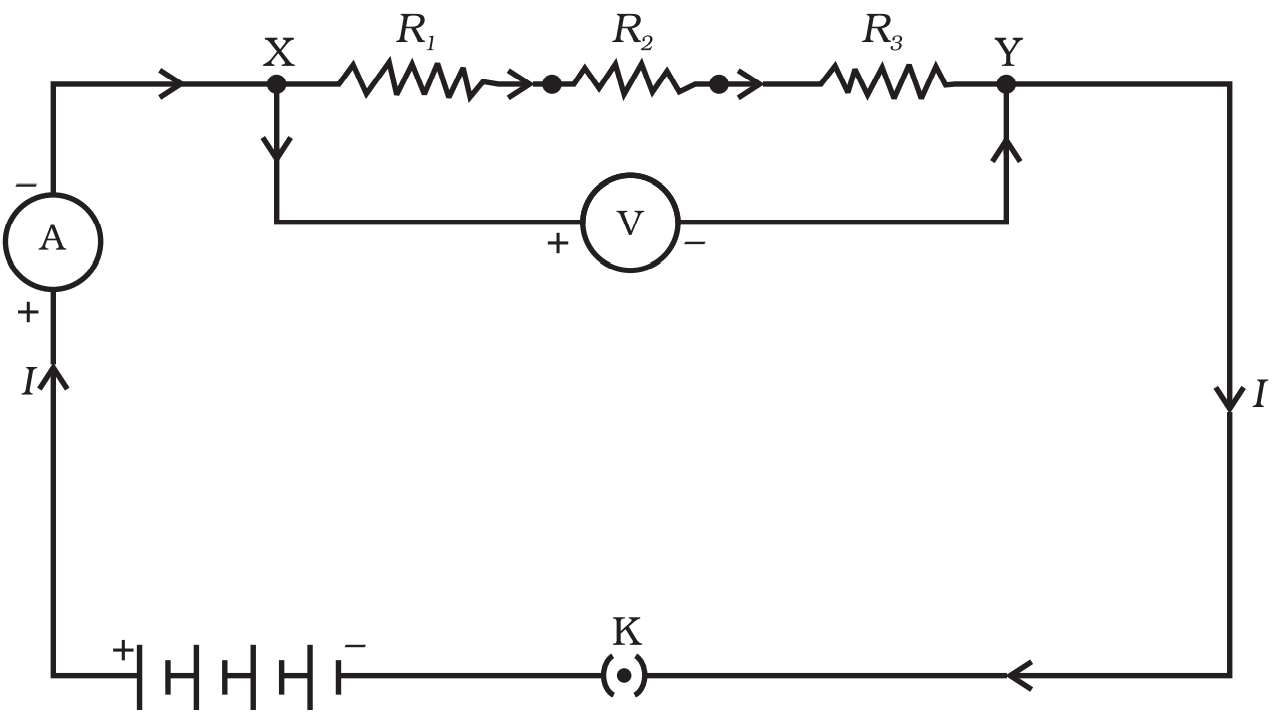

(1) श्रेणी क्रम संयोजन :-

इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है और इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है जैसा चित्र में दिखाया गया है।- जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए की प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एकसमान हो तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते है।

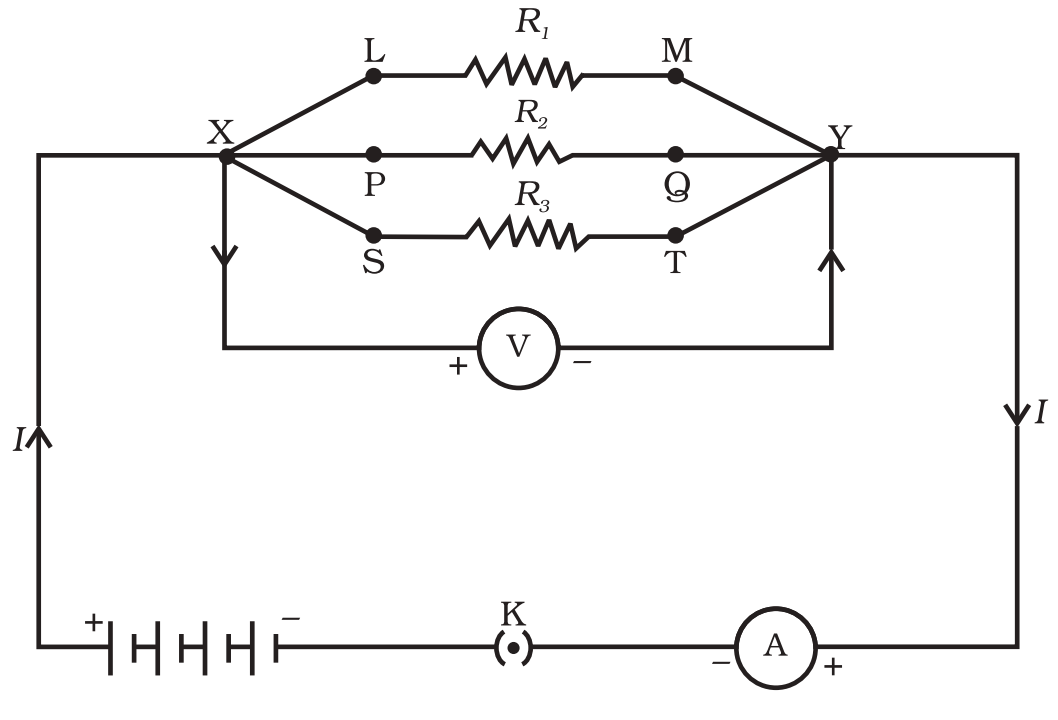

चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1,R2,R3 है ये तीनो श्रेणीक्रम में जुड़े हुए है, तीनो प्रतिरोधों में समान मान की धारा I प्रवाहित हो रही है, तीनो प्रतिरोधों पर विभवांतर V1,V2,V3 है। V1,V2,V3 का मान ओम के नियम से निकाल सकते है-

V1=IR1

V2=IR2

V3=IR3

V2=IR2

V3=IR3

- चूँकि परिपथ में आरोपित कुल विभवांतर V है। तब-

V=V1+V2+V3

V1,V2,V3 का मान रखने पर-V=IR1+IR2+IR3

V=I(R1+R2+R3)

चूँकि हम जानते है की V=IR तो V का मान ऊपर समीकरण में रखने परV=I(R1+R2+R3)

IR=I(R1+R2+R3)

अतःR=R1+R2+R3

नोट: हमने 3 प्रतिरोध लेकर इसको समझा है, लेकिन 3 से अधिक प्रतिरोध होने पर भी ये ही निष्कर्ष इसी प्रकार निकाला जा सकता है।

निष्कर्ष:

- सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है।

- परिपथ का कुल विभवांतर सभी प्रतिरोधों के विभवान्तर के योग के बराबर होता है।

- तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर आता है।

- तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में उपस्थित सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक प्राप्त होता है।

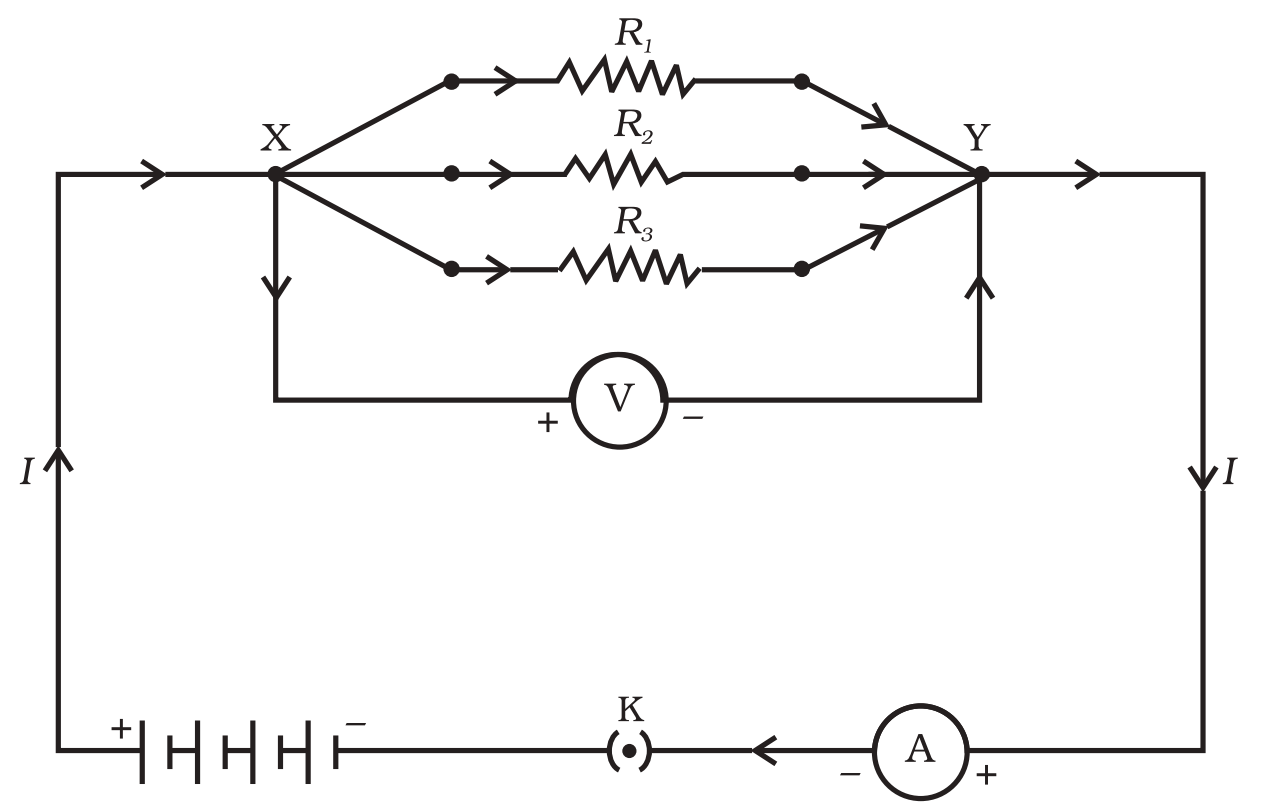

(2) समान्तर क्रम संयोजन :-

इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है की प्रतिरोधों के एक तरफ के सभी सिरे जुड़े हो और दूसरी तरफ दूसरे सभी सिरे आपस में जुड़े हो जैसा चित्र में दिखाया गया है।- जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए की प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते है।

चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1,R2,R3 है ये तीनो समांतर क्रम में जुड़े हुए है, तीनो प्रतिरोधों पर विभवांतर V का मान समान है तथा R1,R2,R3 में प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I1,I2,I3 है और कुल धारा का मान I है। ओम के नियम से-

V=I1R1,V=I2R2,V=I3R3

अतःI1=VR1

I1=VR2

I3=VR3

परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मानI1=VR2

I3=VR3

I=I1+I2+I3

I1,I2,I3 का मान रखने पर -I=VR1+VR2+VR3

I=V(1R1+1R2+1R3)

चूँकि I=VR अतः I का मान समीकरण में रखने पर-I=V(1R1+1R2+1R3)

VR=V(1R1+1R2+1R3)

अतः1R=1R1+1R2+1R3

निष्कर्ष:

- समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है।

- तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।

- इस प्रकार के संयोजन में जुड़े सबसे कम प्रतिरोध में सबसे अधिक धारा बहती है और सबसे अधिक प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहती है।

- संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में उपस्थित सबसे कम प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है।

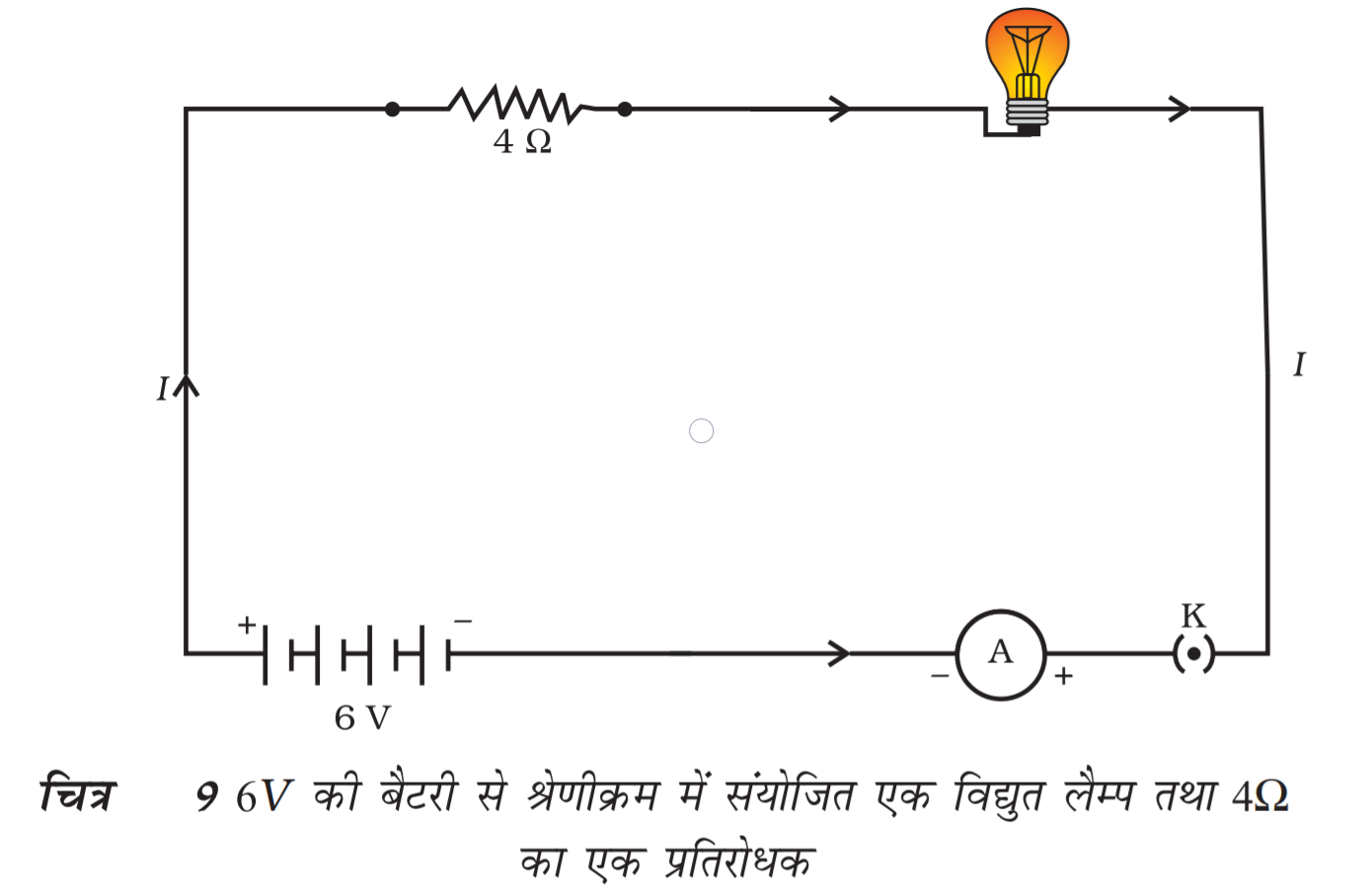

उदाहरण 7

एक विद्युत लैम्प जिसका प्रतिरोध 20Ω है, तथा एक 4Ω प्रतिरोध का चालक 6V की बैटरी से चित्र 9 में दिखाए अनुसार संयोजित हैं। (a) परिपथ का कुल प्रतिरोध, (b) परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा (c) विद्युत लैम्प तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए।

विद्युत लैम्प का प्रतिरोध R1=20Ω

श्रेणीक्रम में संयोजित चालक का प्रतिरोध R2=4Ω

तब, परिपथ में कुल प्रतिरोध

बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच कुल विभवांतर

अब, ओम के नियम के अनुसार परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा

विद्युत लैम्प तथा चालक पर ओम का नियम पृथक पृथक अनुप्रयुक्त करने पर हमें विद्युत लैम्प के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है:

तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है:

अब मान लीजिए हम विद्युत लैम्प तथा चालक के श्रेणीक्रम सयोजन का किसी एकल तुल्य प्रतिरोधक से प्रतिस्थापित करना चाहते है। इस तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि इस 6V बैटरी के दो टर्मिनल संयोजित करने पर परिपथ में 0.25A विद्युत धारा प्रवाहित हो। तब तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध R होगा

यह श्रेणीक्रम परिपथ का कुल प्रतिरोध है; यह दोनों प्रतिरोध के योग के बराबर है।

उदाहरण 8

नीचे दिए गए चित्र के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1,R2 तथा R3 के मान क्रमश: 5Ω,10Ω,30Ω है, तथा इन्हें 12V की बैटरी से संयोजित किया गया है।

(a) प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा

(b) परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा

(c) परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए।

R1=5Ω,R2=10Ω, तथा R3=30Ω

बैटरी के सिरों पर विभवांतर, V=12V

प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक के सिरों पर भी विभवांतर इतना ही है, अत: प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग करते हैं।

R1 से प्रवाहित विद्युत धारा I1=VR1

R2 से प्रवाहित विद्युत धारा, I2=VR2

R3 से प्रवाहित विद्युत धारा, I3=VR3

परिपथ से प्रवाहित कुल धारा

कुल प्रतिरोध Rp का मान नीचे दिए समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रकार Rp=3Ω

उदाहरण 9

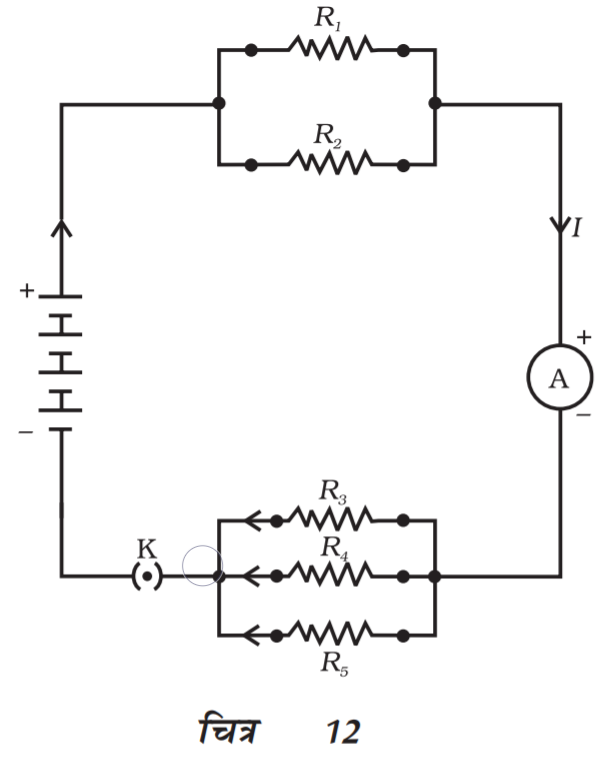

चित्र 12, में R1=10Ω,R2=40Ω, R3=30Ω, R4=20Ω, R5=60Ω है, तथा प्रतिरोधों के इस विन्यास को 12V से संयोजित किया जाता है।

(a) परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा

(b) परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए।

मान लीजिए इन पार्श्वक्रम में संयोजित दो प्रतिरोधकों R1 तथा R2 को किसी तुल्य प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R’ है, द्वारा प्रतिस्थापित करते है। इस प्रकार हम पार्श्वक्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधकों R3,R4 तथा R5 को किसी अन्य तुल्य प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R’’ द्वारा प्रतिस्थापित करते है। तब समीकरण (19) का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है

इसी प्रकार 1R’’=130+120+160=660

अर्थात् R’’=10Ω

इस प्रकार, कुल प्रतिरोध,

विद्युत धारा का मान परिकालित करने के लिए ओम का नियम उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है

विद्युत शक्ति

- सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किये गए कार्य की दर या सेल द्वारा परिपथ को इकाई समय में दी गयी ऊर्जा उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहलाती है।

- इसको P से लिखा जाता है।

P=Wt ......(1)

माना सेल द्वारा परिपथ में V विभवांतर आरोपित किया गया है अतः सेल द्वारा किया गया कार्य होगाW=qV

हम जानते है की q=It होता है तब W=VIt

W का मान समी. (1) में रखने परP=VItt

अतःP=VI

हम जानते है की ओम के नियमानुसार V=IR होता है अर्थातP=VI=I2R=V2R

विद्युत धारा का तापीय प्रभाव

जब किसी बैटरी द्वारा किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार में आवेश प्रवाह होने लगता है तथा यही आवेश एक दुसरे से टकराते रहते है जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है और तार गर्म हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते है

- यदि एक ऐसा विद्युत परिपथ ले जिसमें बैटरी के साथ प्रतिरोध जुड़ा है तो स्त्रोत की सम्पूर्ण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते है।

प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना :-

हम जानते है की शक्ति = ऊष्मा/समय अर्थात ,P=Ht

तब हम कह सकते है की ऊष्मा शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होगा अर्थात-H=Pt

चूंकि P=VI=V2R=I2R तब H=VIt=V2tR=I2Rt

- दिये गये प्रतिरोध तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है।

- दिये गये प्रतिरोध के समानुपाती होती है।

- प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय t समानुपाती होती है।

उदाहरण 10

किसी विद्युत इस्तरी में अधिकतम तापन दर के लिए 840W की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 360W की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220V है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए।

निवेश शक्ति P=VI

इस प्रकार विद्युत धारा I=PV

(a) जब तापन की दर अधिकतम है, तब

तथा विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध

(b) जब तापन की दर निम्नतम है, तब

तथा विद्युत ईस्तरी का प्रतिरोध

उदाहरण 11

किसी 4Ω प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100J ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए।

H=100J,R=4Ω,t=1s,V=?

समीकरण H=I2Rt से हमें प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा I प्राप्त होती है ।

समीकरण V=IR से प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V प्राप्त होता है

उदाहरण 12

कोई विद्युत बल्ब 220V के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50A विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है?

P=220V×0.50A

P=110J/s

P=110W

उदाहरण 13

400W अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे/दिन चलाया जाता है। 3.00 रूपये प्रति kWh की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है?

30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपभुक्त कुल ऊर्जा

E=400W×8.0 घंटे/दिन ×30 दिन

E=96kWh

इस प्रकार 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को चलाने में उपभुक्त कुल ऊर्जा का मूल्य 96kWh×3.00रुपये/kWh = 288.00 रुपये